關(guān)于 “黑白灰”畫展(選自展前的介紹):

一次關(guān)于藝術(shù)語言和手段及其背后所折射出的社會心理的專題展覽:“黑白灰――一種主動的文化選擇”

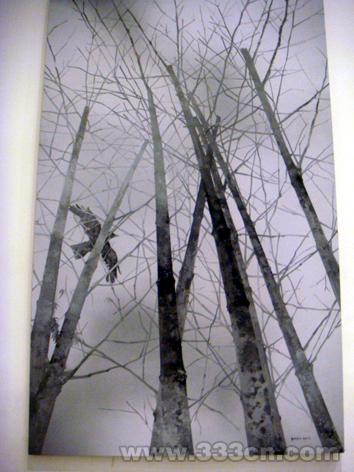

在中國1980年代以來的當代藝術(shù)發(fā)展歷程中,一個尚未被人注意但卻明顯存在的事實是,黑、白、灰冷色調(diào)的繪畫和部分攝影及視頻作品始終成為許多藝術(shù)家長期或一段時期內(nèi)的主動選擇。在這些作品中,一方面揭示出這二十年來中國當代社會生活經(jīng)驗呈現(xiàn)出本質(zhì)與現(xiàn)象、真實與虛妄、整體與碎片的矛盾現(xiàn)實狀態(tài),另一方面展示視覺形象作為這種矛盾狀態(tài)的表征(representation)其自身演繹所形成的似是而非性質(zhì)。這兩方面現(xiàn)象的存在,是藝術(shù)家對通常黑白攝影影調(diào)偏重中間色調(diào)的發(fā)現(xiàn)和借用,它更新了以往油畫忠實于色彩的本質(zhì)主義描繪對象的方式,開拓出一種中性的帶有過濾和疏離感的藝術(shù)風格。

藝術(shù)家們這種對本質(zhì)主義色彩再現(xiàn)的懷疑,還有其背后深層次的社會政治和文化心理因素。就中國而言,在新中國建立后相當長的時期內(nèi),藝術(shù)被簡單地視為構(gòu)造社會政治意識和價值觀念的工具,藝術(shù)作品的色彩取向直接“反映”出它的社會政治意識。因此,紅、光、亮的色彩“美學”成為與高、大、全的構(gòu)圖“法則”相呼應(yīng)的藝術(shù)創(chuàng)作的評判標準。出于對這種創(chuàng)作法則的否定和批判,1980年代從傷痕美術(shù)開始,特別是“85新潮美術(shù)”時期,許多年輕藝術(shù)家不約而同地創(chuàng)作出黑白灰色調(diào)的繪畫作品,諸如王廣義、張培力、耿建翌等等藝術(shù)家。1989年的政治風波后,又有許多藝術(shù)家創(chuàng)作了這種黑白灰色調(diào)的繪畫作品,表達了高揚人文主義理想的精神追求受到遏制后價值觀念坍塌的無奈和內(nèi)斂心情,諸如張曉剛和方力均等。隨后又有更多的藝術(shù)家開始大量創(chuàng)作黑白灰色調(diào)的藝術(shù)作品,其媒介形式從平面的架上繪畫拓展到攝影圖片和視頻影像。

從對中國當代藝術(shù)的簡要回顧可以認識到,藝術(shù)家對色彩本質(zhì)主義的懷疑和對黑白灰冷色調(diào)的選擇,應(yīng)證了在后現(xiàn)代語境下所暴露出的現(xiàn)實主義藝術(shù)表現(xiàn)方式的機械還原觀的局限性,從而使中國藝術(shù)在突破深受政治意識形態(tài)束縛的具有庸俗社會學意義的機械現(xiàn)實主義體系之后,不斷發(fā)現(xiàn)變革中的中國社會政治、經(jīng)濟、文化生活存在的各種矛盾問題,不斷以自己的方式解構(gòu)現(xiàn)有的真實觀、營造一種疏離現(xiàn)有真實的新的語言真實。無論這種營造的方式是對原有藝術(shù)表現(xiàn)法則的搬用、移位還是重新組合,它所形成的新的真實,都是對以往真實觀在題材、手法、色彩和風格上那種所謂營造視覺明確指涉性的一次重要的重新洗牌。就油畫而言,它是一種在材質(zhì)和手段上表現(xiàn)力極為豐富的藝術(shù)語言,其最大的優(yōu)勢就是對客觀景物有極盡能詳?shù)恼鎸嵲佻F(xiàn)描寫。然而,放棄這種技巧上的優(yōu)勢,轉(zhuǎn)而用極為簡單的黑白灰色調(diào)來創(chuàng)作,這充分說明藝術(shù)家在追求自己內(nèi)心的一種真實,現(xiàn)實中的豐富多彩也罷,紛繁復雜也罷,始終無法替代藝術(shù)家內(nèi)心的那種真實,或者說是喚起了藝術(shù)家內(nèi)心的那份真實。如此的結(jié)果是,當代藝術(shù)的語言獲得了極大的自我指涉性,具有了一種主動性和能動性,因而能夠在一種看似色彩單調(diào)的視覺世界中,更大范圍和更深力度地折射出藝術(shù)家對當代社會生活和社會關(guān)系種種矛盾和困惑的批判性。

從色彩斑斕到單調(diào)冷靜,從忠實再現(xiàn)到過濾懷疑,從傳統(tǒng)真實觀到新的真實觀,二十年來中國藝術(shù)的不同發(fā)展階段上,黑白灰中性色調(diào)所傳達出的文化含義固然有別,但都是藝術(shù)家面對不同的情境主動堅持理性判斷和文化批判的產(chǎn)物。不同的時代情境和社會景象,卻始終能使藝術(shù)家在自己的內(nèi)心世界里做出同樣的選擇,哪怕這種選擇是潛意識的。正是在這個意義上,黑白灰中性色調(diào)始終成為中國當代具有批判性和先鋒性的藝術(shù)家藝術(shù)實踐的重要選擇。

進入21世紀的今天,中國正在與世界經(jīng)濟融為一體,文化上的相互滲透勢在必行。如何在充滿物質(zhì)主義五光十色的商品世界中,保持藝術(shù)的文化方向性和傾向性,成為人們普遍關(guān)心的問題,而黑白灰色調(diào)的中性藝術(shù)的持續(xù)存在和發(fā)展,也就成了這個色彩世界中的一種異樣的但卻能給人力量的維度或者說視角。

展覽的學術(shù)定位和意義

鑒于上述學術(shù)思考,本展覽不是針對時下某種單一題材、類型或風格的藝術(shù)現(xiàn)象和作品,而是針對藝術(shù)作品黑白灰冷色調(diào)語言特征的視覺感知和表現(xiàn)方式,是一次關(guān)于藝術(shù)語言和手段及其背后所折射出的社會心理等諸要素的專題展覽。這在迄今為止的中國二十年展覽中是從未有過的,其獨創(chuàng)性和學術(shù)價值十分突出,非同尋常。它的舉辦,將為改變或者說引導中國當代藝術(shù)的策劃思路和方式向著更加關(guān)注藝術(shù)語言的方向發(fā)展,起到開創(chuàng)性的推動作用。

參展藝術(shù)家:陳界仁,方力均,郭晉,郭偉,海波,何森,李大方,李路明,李松松,毛旭輝,石心寧,忻海洲,楊福東,楊少斌,尹朝陽,喻紅,張曉剛,趙能智,莊輝

[1] 2 3 4 5 下一页

|